——记“无极渔人”读书会搬新址

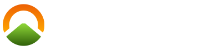

“无极渔人”读书会创始人林梓楠老师正在授课

南沙海港的潮声比珠江码头更辽阔。

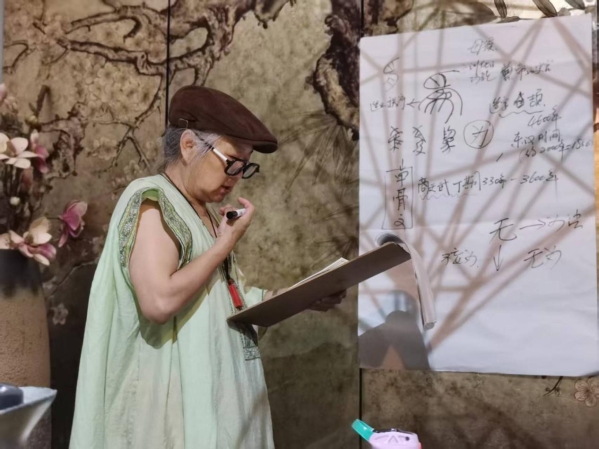

站在游艇会的堤岸边,暮色四合,耳边海浪拍打堤岸的声音在循环往复,这样的时刻忽然意识到,从命运伊始的洛溪渔人码头,到南沙湾的游艇会,“渔人”的命运,总是离不开水——或说,渔人的世界,原来早已被水流的脉络写定。

读书会新址——南沙游艇会

“无极渔人”读书会从洛溪渔人码头的珠江涛声里启程,那些在集装箱内翻开的书页,曾浸着珠江特有的温润水汽。而今时,读书会的窗,可远眺海面,零星船只缀落,潮起时浪花拍岸的节奏,与旧时码头的船笛有了某种奇妙的共振。

几次搬迁的缘由或有不同,可脚步,终究还是由水边迈向了水边,如同妈祖庙前的渔舟总会归港。

近水,或许是“渔人”最本真的宿命。

“曾经”

孔子在川上叹 “逝者如斯”。

“逝者如斯夫,不舍昼夜”原是道尽了水与光阴的默契。”读书会的历史曾在洛溪渔人码头的晨光里写就。读书会的会员们曾借着珠江的流波声学习、讨论,看那些泛黄纸页上的事物起落、因缘变幻,寻找万变而又不变的真理。

如今来到南沙的海边,现实正在发生。落日熔金染透万顷波涛,倒更能懂《道德经》中“上善若水” 的深意——水从不限定形态,遇方则方,遇圆则圆,正如读书会在迁徙中始终保持的开放姿态。就连置放书籍的书柜,原本在林老师的设想中,也原是能适应各个场地空间的。

跨越时间与空间的传承,如水般圆润方可能实现。

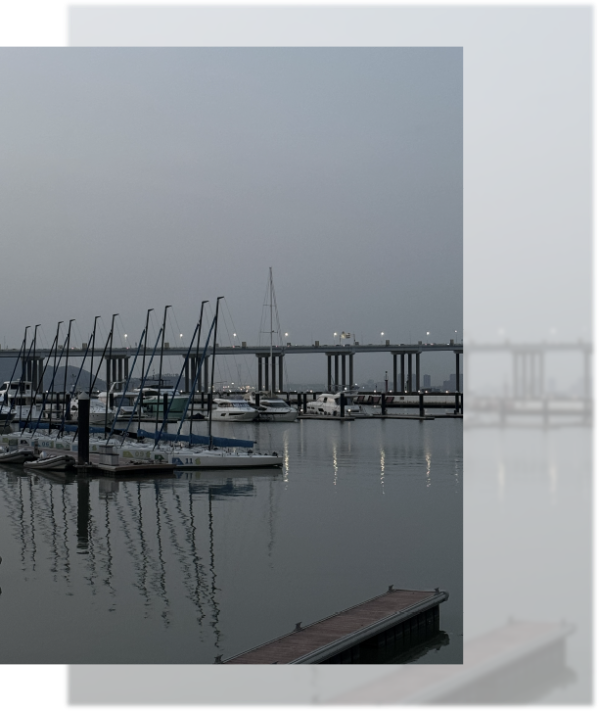

上善若水任方圆 知行合一近于道

包容方见天地宽

林老师常说 “包容”,包容一切发生的,包容方见天地宽,这与水的品性本就是同宗。《尚书・洪范》言 “水曰润下”,水滋养万物的特质,正是读书会的精神底色:在洛溪时,它如珠江支流般接纳不同声音;迁至南沙,便像大海一般容纳更广阔的思想。

那些在水边交换的见解,正如湿地里的潮汐,让读书会成员每颗心灵都得以浸润生长。

“见书,也见万物,见世界”

“无极渔人”的答案

站在新址望海,游艇会的白帆与远处的山在暮色中相映。这片数千万年来变动不居的海域,如今正聆听着书页翻动的声响、思想与思想交锋的声音。而水鸟掠过海面的剪影里,藏着最生动的答案:所谓 “无极”,原是如水般无形却有力,所谓 “渔人”,从来都在潮声与书声的交汇处安身。

海面,落日

潮起时书声漫过堤岸,潮落时思想沉入心底。

从珠江到南沙,不变的是水边的对知识的坚守与追索。就像水永远朝着低处流淌,渔人永远向着潮声而行。而读书会的我们,永远在离水不远的地方,读见更辽阔的世界。

by blue,2025/10/8